Segunda parte - circulações intelectuais

O “Anti”, o “Pós” e o “De” (Colonial): As disputas teórico-epistêmicas em torno de Frantz Fanon

Resumo

Neste artigo, discuto a recepção do pensamento do psiquiatra martinicano Frantz Omar Fanon no Brasil. A influência do hegelianismo francês, da Négritude francófona e dos movimentos anticoloniais sobre os segmentos diversos da intelectualidade brasileira, na segunda metade do século XX e, posteriormente, no século XXI do pensamento poscolonial e decolonial, é o pano de fundo sob o qual será analisada a recepção do pensamento de Fanon no Brasil. Argumenta-se que o legado de Fanon foi reivindicado de maneira diversa por vertentes teóricas distintas e, por vezes, conflitantes ao longo dos últimos 70 anos. No entanto, os sentidos teóricos e políticos dessa recepção assumiram feições próprias, relacionadas às lógicas coloniais endógenas de acesso à produção e à circulação intelectual no país e, sobretudo, aos caminhos particulares trilhados pelo pensamento antirracista no Brasil.Passados mais de 70 anos da publicação do seu primeiro livro, Pele negra, máscaras brancas (1952), pode-se observar uma vasta produção teórica em torno do que seria o legado e a contribuição de Fanon para a compreensão da sociedade contemporânea. A lista honrosa de personagens influenciados por Fanon inclui nomes como os membros dos Black Panther Party, tais como Party Bobby Seale, Huey Newton e Angela Davis, nos Estados Unidos; Steve Biko, criador do Black Consciousness Movement, na África do Sul; Bobby Sands, membro influente do Irish Republican Army – Ira, na Irlanda do Norte; Ali Shariati, importante intelectual da revolução iraniana; o escritor e ativista paquistanês Tariq Ali; o filósofo argentino Enrique Dussel, formulador da filosofia da libertação; o brasileiro Paulo Freire, formulador da pedagogia da libertação; os críticos culturais anglófonos Edward Said, Homi Bhabha, Stuart Hall e Gayatri Chakravorty Spivak; o filósofo jamaicano Lewis Gordon; o filósofo e teórico crítico esloveno Slavoj Žižek; o geógrafo britânico David Harvey; a filósofa estadunidense Judith Butler, entre outros.

Uma introdução aos fanonismos #

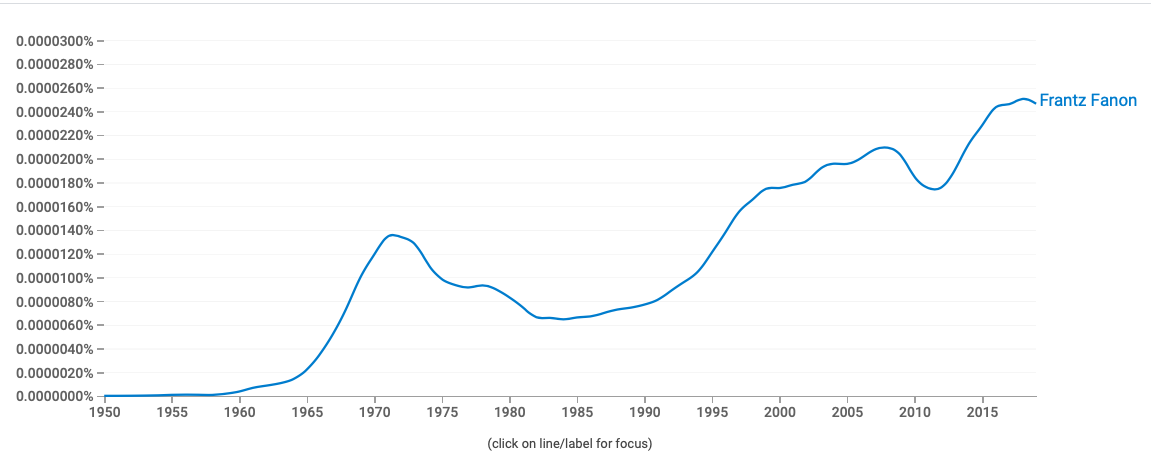

Intelectuais muito diversos em suas proposições, perspectivas e pressupostos teóricos/epistemológicos que sustentam suas posições. Por essa razão, vários estudiosos têm chamado a atenção para a existência de distintos “fanonismos” (Alessandrini 1997 e 1999; Bhabha 2004; Gates Jr 1991; Gordon 1996 e 2015; Hall 1996; Lazarus 1999a, 1999b, 2000, 2011; Macey 2001; Mbembe 2012; Rabaka 2011a e 2011b; Sekyi-Otu 1996; Faustino 2022). Entre os anos de 1960 a 1974 e de 1988 aos anos 2000, observa-se um expressivo crescimento nas publicações de e sobre Frantz Fanon. A observação do descritor “Frantz Fanon” no mecanismos de pesquisa online Google Books Ngram Viewer entre o período de 1950 à 2019, indica três importantes curvas temporais na quantidade de referências a Fanon nos livros digitalizados pelo Google Books.

A primeira onda de referências a Fanon se inicia ao final dos anos de 1950 e tem o seu pico em 1971, período marcado pelo engajamento de Frantz Fanon nos movimentos anticoloniais e, sobretudo, pela circulação terceiro-mundista de seu trabalho. A quantidade de referências começa a involuir, em um período concomitante à perda progressiva de hegemonia das perspectivas revolucionárias em todo o mundo, chegando a quase 50% de seu pico, em 1983. Pode-se supor que esse número seguiria em declínio se não fosse a emergência do pensamento poscolonial, cujos marcos foram, respectivamente a publicação de Orientalism, de Edward Saíd (1978) e o prefácio de Hommi Bhabha à edição inglesa do Black skin, White mask, pela Editora Pluto Press, em 1986.

O declínio do terceiro-mundismo revolucionário se cruza com a retomada póscolonial que permite uma nova evolução nas referências a Fanon, a partir de 1983 até o ano de 2008, quando se esgota, na literatura anglófona, e vivencia uma leve involução. Lewis Gordon et al. (1996) apresentaram uma sistematização temporal desses estudos, dividindo-os em cinco fases distintas. A primeira, de embocadura terceiro-mundista, vigorou do final dos anos 1950 até os anos 1970, abrigando autores liberais, como Hannah Arendt e Sidney Hook, marxistas-leninistas, como Nguyen Nghe e Jack Woddis, ou anticoloniais, como Albert Memmi e Hey Newton. É voltada às aplicações e reações imediatas à obra fanoniana e a temas como violência e práxis revolucionária.

A segunda fase, por sua vez, vigente na década de 1970, foi marcada pelas biografias produzidas por Peter Geismar, David Caute, Irene Gendizer, Patrick Ehlem, David Macey e, mais recentemente, o trabalho de Alice Cherki (2000), sendo um período caracterizado pelo interesse pela trajetória pessoal de Fanon. Na terceira fase, iniciada na década de 1980, destacaram-se os trabalhos de Hussain Adan, Emmanuel Hansen e Renate Zahar, por evidenciarem a importância de Fanon para as ciências humanas. Já a quarta fase, iniciada ao final dos anos 80 e vigente até os nossos dias, é expressa pelo advento dos estudos culturais, póscoloniais e pós-modernos na academia, a partir dos trabalhos de Edward Said, Homi Bhabha, Abdul JanMohamed, Henry Louis Gates, Jr.Neil Lazarus, Achille Mbembe.

Gordon et al. (1996) apresentaram ainda uma quinta fase, a qual denominam “compromisso com o pensamento de Fanon para o desenvolvimento de seu trabalho”, caracterizada pela busca de “elementos úteis em Fanon para entender a realidade atual”. Para eles, o livro Psychology of Oppression (Bulhan 1985) é um texto inaugural dessa fase, que só se consolida em 1995 com a publicação de The Hermeneutics of African Philosophy (1994), de Tsenay Serequeberhan; Fanon’s Dialectics of Experience, de Ato Sekyi-Otu (1996); e Fanon and the Crisis of European Man, de Lewis R. Gordon (1995).

Passados quase dez anos desde essa primeira sistematização, Lewis Gordon publicou What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought (2015), em que atualiza a lista de autores posicionados à quinta fase e argumenta pela emergência de uma sexta fase. À quinta fase, acrescenta nomes como Judith Butler, George Ciccariello-Maher, Drucilla Cornell, Nathalie Etoke, Nigel Gibson, Jane Anna Gordon, Neil Roberts, Henry Paget, Nelson Maldonado-Torres, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos, Michael Monahan, Alejandro J. de Oto, Richard Pithouse, Contat Rybalka, Françoise Vergès, Sylvia Wynter, entre outros autores relacionados ao feminismo, à dependência global, à Africana Theory, ao pensamento anticolonial, à filosofia latino-americana e à filosofia da libertação.

À sexta fase, considerada por Gordon como a emergência stricto sensu do Fanon Studies, é atribuída tarefa de caracterizar os estudos sobre Fanon a partir da prática teórica-político-filosófica da autorreflexão. Essa fase, segundo ele, foi inaugurada pela reflexão crítica protagonizada por autores como Henry Gates Jr, Anthony Alessandrini, Nigel Gibson e Cedric Robinson sobre o Fanon Studies e ampliada pelos trabalhos de Jane Anna Gordon, Alejandro D. Oto, Contat Rybalka, Mireille Fanon Mendès-France, Sonia Dayan-Hezbrun, Étienne Balibar, Achille Mbembe, Valentin Yves Mudimbe, Matthieu Renault, Jean-Paul Rocchi (Gordon 2015, 3-4). Podemos acrescentar à esta fase os estudos brasileiros oferecidos por Antônio Sergio Guimarães, Mario Augusto Medeiros e por mim mesmo, além do Dossiê da revista francesa Politique Africaine: Mobiliser Fanon, ed. por Roberto Beneduce, 2016.

O que se pode observar nestes quadros temporais é que o surgimento de novas fases ou estágios de estudos não remete, necessariamente, à articulação de uma vertente teórica específica, mas ao tipo de pergunta que autores vinculados a matrizes teóricas diversas estão fazendo a respeito de Fanon e suas contribuições para as ciências humanas contemporâneas. Uma exceção notável a essa regra é a quarta fase, associada, por Gordon et. al. (1996), ao advento dos estudos culturais ou pós-coloniais anglófonos, cujas perguntas elaboradas estão vinculadas aos pressupostos teóricos que a compõe (Faustino, 2022).

Nos outros casos, a delimitação dos “elementos úteis em Fanon para entender a realidade atual” (quinta fase) e os pressupostos teóricos sob os quais se dão as práticas de autorreflexão (sexta fase) são muito diversos, a depender do autor que se aborde. Analisaremos a seguir como essa diversidade se manifesta na recepção brasileira de Fanon. Para tal, faremos um percurso por algumas tradições antirracistas internacionais1, dada a sua importância para o debate intelectual no Brasil.

O anti, o pós e o de(colonial) em disputa #

Frantz Omar Fanon dedicou a sua vida à conformação de um bloco intercontinental anti-imperialista e anticolonial de lutas emancipatórias, protagonizado pelos povos colonizados em aliança com as forças progressistas que a isso se dispusessem (Lippold 2021). As derrotas, totais ou parciais, do colonialismo europeu em eventos como o Congresso Pan-Africano de Manchester (1945), a Guerra da Coreia (1950-53), a Revolução Chinesa (1949), a derrota francesa em Dien Bien Phu, no Vietnã (1954), a perda francesa do Magrebe, com a independência do Marrocos e da Tunísia (1956), e, em especial, a conferência de Bandung, na Indonésia (1955), mas, sobretudo, a sua atuação direta como intelectual orgânico da luta de libertação na Argélia, inspiraram decisivamente o seu pensamento e, ao mesmo tempo, pavimentaram os caminhos futuros para a recepção de sua obra póstuma.

Após a morte de Fanon, seu pensamento seguiu inspirando decisivamente as perspectivas revolucionárias e os rumos das lutas anticoloniais e terceiro-mundistas, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia e no Oriente Médio (Faustino 2022). O filósofo camaronês Achille Mbembe, em uma lista que inclui o Zimbábue entre as vítimas do colonialismo português, observa a esse respeito que:

Sem as reflexões de Fanon sobre a natureza do campesinato, o poder das “massas” ou o potencial revolucionário das classes lúmpen, o trabalho de Amílcar Cabral provavelmente não teria assumido a forma que acabou por assumir. Nem as trajetórias da luta armada contra o colonialismo português na Guiné-Bissau, Angola, Zimbábue e Moçambique. Em grande parte, as teses do tanzaniano Julius Nyerere sobre um “socialismo africano”, cujos atributos fundamentais seriam aldeão (de aldeias) e comunitário, são uma resposta indireta a Os condenados da terra. (Mbembe 2021).

Ainda que a obra fanoniana seja marcada por uma crítica ao nacionalismo, ao identitarismo essencialista e ao economicismo, o livro Os condenados da terra foi recebido em contextos diversos como uma espécie de bíblia que legitimava e, ao mesmo tempo, iluminava a possibilidade de uma prática revolucionária anticolonial e anti-imperialista. Ocorre que, ao final do século XX, com a queda de Muro de Berlin e a perda de hegemonia das perspetivas revolucionárias junto ao pensamento crítico - especialmente ocidental - Fanon, “o revolucionário, particularmente negro” (Faustino 2018), perde espaço no debate internacional até quase desaparecer junto com a perspetiva anticolonial que ajudara a forjar.

Foi somente com a emergência posterior dos chamados cultural studies, ou postcolonial studies, ou ainda diaspora studies no Reino Unido no final do século XX, que o nome de Fanon voltou a circular, desta vez, com uma voracidade impressionante (Hall 1996). Mas, neste momento, Fanon deixava de ser associado à práxis para ser lido como símbolo e precursor da rejeição epistêmica (Cahen e Braga 2018) a qualquer tipo de máscaras identitárias, como se pode observar no quadro 1, composto a partir da aproximação de autores e tendências teóricas diversas:

| Eixo epistêmico | Palavras-chave | Autores |

|---|---|---|

| Identificação | Subalternidade diferença, desconstrução; radicalização; desejo; representação | G. Spivak; H. Bhabha; S. Hall; K. Mercer |

| Cosmopolitismo | Novo humanismo e cosmopolitismo; | E. Said; P. Gilroy; A. Alessandrini, E. L. Gates Jr |

| Afropolitanismo | Rebalcanização do mundo; postcolonie; necropolítica; condição negra | A. Mbembe; T. Tuakli-Wosornu; T. Selasi |

| Teoria Queer | Performatividade; desejo; gênero; | J. Butler; E. Gyamfi; R. Crath |

| Teoria Crip | descolonização dos estudos anticapacitistas; normatização; | J. Minich; R. Garland-Thompson, S. Antebi e A. Quayson |

| Afropessimismo | Anti-negritude; zona do não-ser; violência | O. Petterson; F. B. Wilderson III; J, Sexton |

| Ezquisoanálise | Projeções coloniais; neurose; razão; desejo | G. Sibertin-Blanc; C Posleman |

Embora se reconheça uma enorme diversidade, divergências e disputas entre eles – sobretudo no que tange à sua própria identificação ou não com o pensamento poscolonial –, eles foram aqui reunidos pela convergência de fundo no tocante à identificação de Fanon como propositor de uma ruptura com as pretensões universalistas, nacionalistas e anti-imperialistas dos movimentos anticoloniais, e, sobretudo, na eleição do psiquiatra como uma espécie de inaugurador da perspectiva ou da centralidade da diferença, tradução, subjetividade e dos jogos de representação.

As posições adotadas pela virada póscolonial desencadearam reações diversas entre os leitores contemporâneos de Fanon e configuraram um debate acalorado no campo. Uma destas respostas, formulada na década de 1990, por um conjunto de pensadores de origem latino-americana, será identificada como pensamento decolonial ou Grupo Modernidade/Colonialidade. Aqui, autores como A. Quijano, W. Mignolo, R. Grosfogel, N. Maldonado-Torres, A. Escobar, S. Castro-Gomes, entre outros, elegeram Fanon como referência para pensar a colonialidade do ser, do saber e do poder. Há uma convergência entre eles e os autores do bloco anterior a respeito da crítica ao eurocentrismo e ao discurso racional e universalista do Iluminismo, mas este segundo grupo denuncia a ausência da América Latina no pensamento póscolonial e reconhece nesta ausência um limite epistêmico eurocêntrico, o que os leva a trilhar outros caminhos.2

Embora o título do presente estudo anuncie uma disputa entre o “anti”, o “pós” e o “de”(colonial) – dada a importância destas tradições no debate intelectual brasileiro – há que se reconhecer a existência de outras tendências teóricas, políticas, estéticas e/ou epistêmicas presentes na disputa. Outro bloco distinto dos anteriores é o Afrocentric Paradigm, surgido nos EUA dos anos 1980. Para autores afro-americanos como M. Bolden, W. Nobles, A. Mazama e M. Asante a grande contribuição de Fanon seria o desvelar das máscaras coloniais branco-supremacistas, desnudando a “verdadeira” identidade dos povos colonizados. Esta identidade, no entanto, é entendida por eles como retorno ao que se entende por origens pré-coloniais e reencontro com a comunidade de destino. Ao contrário do pensamento póscolonial – cujo eixo da reflexão é a diferença – aqui a descolonização proposta por Fanon caminharia na direção de um reencontro com a identidade.

Já para C. Robinson, R. Rabaka, A. Sekyi-Otu e T. Serequeberhan, N. Gibson, entre outros, aqui entendidos como pensadores do Black Radical Tradition, Fanon contribui para se compreender criticamente e, sobretudo, para revolucionar radicalmente as permanências e reconfigurações políticas, sociais e econômicas do colonialismo e do imperialismo no continente africano pós-independência. Para esses autores – que assim como em outros casos, não se veem como parte de um mesmo grupo – o psiquiatra martinicano Fanon teria formulado uma crítica aos limites coloniais do humanismo ocidental que não desemboca nem em um anti-humanismo irracionalista nem em um relativismo ético nativista que enjaularia negros/ africanos/ colonizados nas imagens estereotipadas criadas pelo colonialismo. Uma práxis revolucionária e anticolonial desembocaria na proposição de um “novo humanismo”, ao advogar a “abertura ao universal” (Faustino 2022).

Por outro lado, para leitores de Fanon aqui nomeados como marxistas ou humanistas radicais como é o caso de R. Dunayevskaya, S. Zizec, D. Harvey, N. Lazarus, K. Anderson, M. Davis, M. Burawoy, entre outros, Fanon seria um humanista radical (e não um panafricanista ou revolucionário negro) que defenderia a emancipação humana a partir da práxis revolucionária, sem perder de vista a exploração de classe nas colônias e na periferia do capitalismo. Interessante notar que aqui, diferente dos grupos anteriores, a luta de classes é geralmente mais destacada que o racismo, como elemento presente em Fanon, ainda que se possa identificar alguns autores que procuram pensar ambas as contradições (raça e classe) articuladamente. De todo modo, é consenso aqui que as máscaras da identidade – brancas e negras – seriam expressões de uma espécie de fetichismo que precisaria ser superado em direção ao reconhecimento do indivíduo como parte do gênero humano universal.

Por fim, encontramos um conjunto importante de autores que partilham a argumentação segundo a qual Frantz Fanon seria um pensador Calibã, isto é: tal como a personagem coadjuvante do livro The Tempest, de Shakespeare, Fanon creolizaria (calibanizaria) o cânone ocidental – com destaque à fenomenologia existencial, de onde parte a maioria destes autores – para fins anticoloniais, apresentando, com isso, respostas originais e universais para grandes problemas éticos, estéticos e políticos abertos pela modernidade capitalista. Este grupo, composto por autores como L. R. Gordom, J. A. Gordon, P. Henry, V. Y. Mudimbe, N. Roberts, M. Monahan, entre outros, é aqui nomeado como Existential Phenomenological Perspective e Creole Perspective. O que diferencia o Existential Phenomenological Perspective do Creole Perspective, no entanto, é que o primeiro destaca as influências existencialistas de Fanon, enquanto o segundo coloca Fanon em diálogo com autores europeus como Rousseau, Freud, Hegel, Husserl, entre outros.

Embora não haja espaço aqui para confrontar cada um desses fanonismos com o pensamento do próprio Frantz Fanon e, sobretudo, embora se reconheça que a organização das categorias aqui apresentadas foi estruturada mais pela forma que Fanon é lido por cada autor do que por uma eventual identidade entre eles, ainda assim é possível afirmar que existem distintas formas de fanonismos, por vezes discordantes, que disputam e/ou negociam os elementos que serão destacados ou refutados como contemporâneo no pensamento do autor. O mapeamento teórico dessa disputa, portanto, diz mais sobre os pretensos tradutores do que sobre o objeto traduzido, no caso, o pensamento de Frantz Fanon. Isso porque, muitas vezes, a mobilização de determinados elementos em seu pensamento é empreendida isoladamente, a despeito do conjunto da obra, atribuindo a Fanon posições que não encontram eco em sua teoria e biografia (Faustino, 2022). Interessa-nos, portanto, identificar como essa disputa se expressa na recepção brasileira de Frantz Fanon.

A recepção e a disputa por Frantz Fanon no Brasil #

Após uma busca exaustiva nos principais periódicos brasileiros da década de 1950 por pistas de possíveis ecos da obra de Fanon, o sociólogo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2008 100) lamenta: “É como se a publicação de Peau noire, masques blancs tivesse passado despercebida”. Nessa época, explica-nos Guimarães, a intelectualidade do país acompanhava atentamente tudo o que circulava nos periódicos franceses nos quais Fanon publicou ou foi comentado. Como se sabe, em 1951, Fanon publicou “L’Expérience vécue du noir” no n. 179 da revista Esprit; em 1952, “Le Syndrome nord-africain”, na edição n. 187; e, em 1955, na edição n. 223, “Antillais et Africains”. Em 1956, publicou o seu magistral “Racisme et culture” na revista Présence Africaine; em fevereiro de 1959, na mesma revista, “Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération”. Em 1959 e 1961, respectivamente, publicou “La Minorité européenne d’Algérie en l’An V de la Révolution” e “De la violence”, na famosa revista Les Temps Modernes.

Embora Fanon tenha ficado realmente conhecido depois da publicação de Os condenados da terra, os seus escritos anteriores não passaram despercebidos ao debate francês, tendo sido objeto de análise de proeminentes autores que, por sua vez, foram lidos com atenção pela intelectualidade brasileira. Curiosamente, insiste o sociólogo brasileiro, nem a revista Anhembi, coordenada pelo francês Roger Bastide e o brasileiro Florestan Fernandes, nem a revista Brasiliense, na qual escreviam Clóvis Moura, Florestan Fernandes e Octavio Ianni, e nem mesmo as publicações de Sérgio Milliet sobre Sartre, Senghor, Césaire e outros temas referentes ao movimento da negritude incluíram alguma menção direta ou indireta a Fanon, caracterizando, assim, um “silêncio impactante” (Guimarães 2008).

Em 1985, mais de duas décadas antes de Guimarães, Renato Ortiz já tinha chegado a conclusões parecidas. Embora seu objetivo não fosse mapear a recepção de Fanon, mas remontar as diferentes maneiras como a identidade nacional e a cultura foram discutidas nas ciências sociais brasileiras, Ortiz revela importantes elementos para pensar a recepção de Frantz Fanon em um ambiente intelectual nativo, bastante familiarizado com o debate francês. Em primeiro lugar, como argumenta, há uma confluência entre os temas e os referenciais teóricos utilizados por Fanon e pelos intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), um dos núcleos mais importantes de formação teórica e ideológica nacional desenvolvimentista no Brasil do período: da difusão francesa de Hegel por Hyppolite e Kojève nos anos 1940 – com o seu respectivo enfoque na dialética do senhor e do servo como metáfora da dominação social, econômica e cultural – à divulgação e circulação dos Manuscritos econômico-filosóficos, de Karl Marx, em sua anunciada vinculação com Hegel; da ampla influência do humanismo de Jean-Paul Sartre às problematizações sobre a “situação colonial” de Georges Balandier (1951), observam-se intrigantes similaridades no uso de conceitos fundamentais como alienação e situação colonial:

O célebre livro de Sartre, L’Existentialisme est un Humanisme, é somente um dos escritos que enfatizam a dimensão humana da libertação, e mostra que o debate entre marxismo e existencialismo se realiza sob o signo do humanismo. O debate terá influências diretas em Fanon, que não hesitará em pensar a libertação nacional em termos de humanização universal do próprio homem. As repercussões são também nítidas nos pensadores do Iseb, e Álvaro Vieira Pinto não deixa de considerar o problema em seu livro Consciência e realidade nacional. (Ortiz [1985] 2012, 51) .

Ortiz sugere que as semelhanças entre Fanon e os pensadores do Iseb se expressavam principalmente por meio da “necessidade premente de uma busca por identidade”, pois, segundo explica, “para além das categorias de colonizador/ colonizado, branco/ negro, opressor/ oprimido, permanece a pergunta, ‘quem somos nós?’ ou ‘por que estamos assim?’” (Ortiz [1985] 2012, 55). Entretanto, apesar dessa notável confluência, Ortiz não observa nenhuma referência a Fanon na época de consolidação do Iseb:

Não estou insinuando que exista uma filiação direta entre o pensamento de Fanon e dos intelectuais do Iseb, algo como uma influência de um sobre o outro. Tudo indica que os trabalhos de Fanon são elaborados sem maiores conexões com os pensadores nacionalistas brasileiros. Mas é justamente essa independência de pensamento que torna o problema mais interessante. A referência a um tipo de ideologia não brasileira introduz novos elementos para a compreensão do discurso isebiano e nos permite entender como a história penetra e estrutura o próprio discurso político. Por outro lado, ela dá uma abrangência maior à discussão da problemática do nacional, pois não se restringe à particularidade do quadro brasileiro. (Ortiz [1985] 2012, 50)

Nem mesmo Guerreiro Ramos, que, ao que se sabe, bebeu em quase todas as fontes de Fanon, teria rompido o silêncio observado por Guimarães3. A possível explicação seria a diferença de horizontes entre os dois autores: enquanto Fanon buscava resolver os problemas coloniais por meio da práxis revolucionária no contexto da luta de classes, o sociólogo baiano, bem como o conjunto de pensadores do Iseb, tendia para posições nacionalistas e populistas (Ortiz [1985] 2012; Guimarães 2008).

Uma intrigante aproximação do pensamento de Guerreiro Ramos às problematizações de Fanon é oferecida pela socióloga, psicóloga e psicanalista Virgínia Leone Bicudo (1910-2003), como nos lembra a também socióloga Janaína Machado Gomes, ao enfatizar a preocupação de ambos com a temática da experiência, da subjetividade e da branquitude e, sobretudo, a similaridade temporal dos autores: “Para não esquecer da cronologia das publicações: Peau noire, masques blancs (1952), Atitudes de escolares (1953) – embora eu cite a publicação da revista Anhembi que é de 1955 –, A patologia do branco brasileiro (1955)” (Gomes 2013, 146).

No entanto, a cronologia dos estudos não permite falar em influência de Fanon sobre o pensamento de Bicudo, uma vez que – como explica o sociólogo brasileiro Mário Augusto Medeiros da Silva (2011b):

[…] somente anos depois que o mestrado de Bicudo foi defendido, o psicanalista e revolucionário martinicano Frantz Fanon publicaria, em francês, seu clássico estudo Pele Negra, Máscaras Brancas, em 1952, tese de doutorado em medicina rejeitada por Lyon. Pode-se dizer, ligeiramente, que Bicudo antecipa em quase uma década uma discussão fundamental acerca dos processos sociais e dos processos mentais, o grande tema de Fanon.

Outra possível porta de entrada de Fanon no Brasil poderia ter sido o contato da intelectualidade negra paulista da década de 1950 com o movimento da negritude, a partir do qual se podia tomar conhecimento de Fanon. O sociólogo Mário Augusto Medeiros da Silva (2013a; 2013b) argumenta sobre a existência de um fluxo de ideias esparso, mas importante, entre intelectuais africanos, afro-norte-americanos e afro-brasileiros, entre o período de 1920 a 1960, que poderia oferecer algumas pistas relevantes ao debate. Como argumenta, “as associações negras paulistanas tiveram contatos esparsos com obras traduzidas, escritores, jornalistas e debates que remetiam a temas como o pan-africanismo, os movimentos que visavam o retorno ao continente africano, as lutas anticoloniais e pela libertação de países, a violência do apartheid etc.” (Silva 2013a, 371).

Para além disso, a Associação Cultural do Negro (ACN), com sede em São Paulo, esteve presente em um desses espaços, a saber: o II Congresso de Escritores e Artistas Negros, em Roma, no ano de 1959, onde Fanon discursou e, em seguida, "trouxe de lá uma porção de documentos, teses e outras coisas, inclusive um distintivo que ele me deu, com o símbolo da revista Présence Africaine" (Correia Leite apud Silva 2013a, 517-18). A tese de Mário Silva é de que esse transnacionalismo negro pode ter sido a porta de entrada de Fanon no Brasil, uma vez que os representantes paulistas no congresso provavelmente tiveram contato com Fanon em sua conferência ao Congresso4. Em um artigo resposta a Silva, argumento que, mesmo que os membros da ACN tenham tido algum contato com as ideias revolucionárias e anti-culturalistas de Fanon, elas ainda não ofereciam, naquele momento, nenhuma utilidade ao debate afro-brasileiro, mais integracionista e voltado para a valorização da cultura afro-brasileira (Faustino 2020).

Concordo, portanto, com Guimarães (2008) quando sugere que o pensamento de Fanon pode ter chegado ao Brasil apenas a partir da visita de Sartre e Beauvoir ao país, em 1960, momento em que o “silêncio” se relativizou para dar lugar a uma “morna recepção” por parte da esquerda brasileira. Ainda assim, as primeiras menções públicas a Fanon foram protagonizadas por intelectuais brancos ligados à esquerda católica entre o final da década de 1960 e início da década de 1970. Destacam-se, neste momento, nomes como Paulo Freire, Glauber Rocha, Florestan Fernandes, Octavio Ianni, entre outros. Assim como observado na literatura anglófona, por Lewis Gordon (2015), a leitura hegemônica sobre Fanon no período se dava em torno de Os condenados da terra, a relação entre colonizadores e colonizados vista como polarização e a perspectiva da práxis revolucionária no então chamado Terceiro Mundo. Foi assim que Fanon foi lido por esses importantes intelectuais.

No entanto, o eixo da análise para todos eles – inclusive aqueles que falavam de preconceito de cor ou racialização – era a superexploração da força de trabalho na América Latina e o imperialismo cultural estadunidense. A hegemonia da “classe” será quebrada na década de 1980, com a emergência de intelectuais ligados ao Movimento Negro Unificado, a partir de autores como Lélia Gonzales, Clóvis Moura, Neusa Santos Souza, Cuti, Márcio Barbosa, entre outros. Para este segundo grupo, a polarização entre colonizador e colonizado deixa de ser vista em termos de classe para ser problematizada em termos raciais, i.e.: negros (colonizados) versus brancos (colonizadores). Importante dizer que, em ambos os grupos, Fanon era lido como um teórico revolucionário que oferecia subsídios à práxis política dos respectivos movimentos sociais citados (Faustino 2022).

Foi só nos anos 2000, já com a influência do pensamento póscolonial na academia brasileira, que Os condenados da terra dá lugar ao Pele negra, máscaras brancas, entre os leitores de Frantz Fanon. Com essa inversão, assiste-se a deslocamentos já observados no contexto anglófono em que o foco da análise se desloca para o campo da representação e da cultura, mediados por uma crítica à identidade essencializada, ao sujeito universal e à perspectiva da práxis política revolucionária. Num segundo momento, por volta dos primeiros anos da segunda década do século XXI, o campo de leitores de Fanon se diversifica abrindo espaço para uma miríade maior de perspectivas, mas todas, mais ou menos influenciadas pela crítica póscolonial da identidade (Faustino 2022).

O mapeamento desta diversidade permitiu a composição do seguinte quadro:

| Categoria | Palavras-chave | Autores referência |

|---|---|---|

| 1. Estudos póscoloniais | Racialização, diferença, binarismo, teoria Queer; hibridismo; tradução | S. Costa; V. Silvério; R. Kaustener; J. Mombassa; O. Cunha; |

| 2. Negritude | Racismo; Identidade negra; | M. Barbosa; A. Lima; M. A. Medeiros; I. Queiroz; R. Nogueira; G. A. Durão; R. Venâncio; |

| 3. Pensamento decolonial | Colonialidade; América Latina; subalternidade | F. Figueiras; L. Pelúcio; L. Balestrin; |

| 4. Marxismo e existencialismo | Práxis; classe; humanismo radical; | D. Fonscecas; W. Lippold; M. Lima; M. A. Arantes; N. L. Gabriel; Jones Manuel; J. Carvalho; D. Barros; M. Cahen |

| 5. Ethos Nacional | Identidade nacional | R. C. Kustner; R. Rosa; H. T. Gomes; |

O primeiro grupo (póscolonial), já mencionado, se pauta pela crítica fanoniana às máscaras da identidade, a racialização e ao debate sobre a cultura. O segundo grupo, em um caminho diferente do primeiro, mobiliza a crítica fanoniana ao racismo como caminho para afirmação da identidade negra e da defesa da igualdade racial. O terceiro grupo, intitulado “Negritude”, em consonância com os cânones hispânicos, mobiliza o pensamento de Frantz Fanon para identificar autores brasileiros que seriam decoloniais e, sobretudo, para uma crítica e ruptura com as perspectivas moderno-coloniais na produção de conhecimento. O quarto grupo, intitulado “marxismo e existencialismo”, retoma o pensamento anticolonial de Frantz Fanon com vistas à uma articulação da luta antirracista à luta anticapitalista e o último grupo, mobiliza a crítica fanoniana à identidade para se contrapor às reivindicações do movimento negro à políticas de ações afirmativas. O título ethos nacional dado à esse grupo remete ao mito da democracia racial, frequentemente mobilizado pelas classes dominantes brasileiras como estratégia de negação verbal dos efeitos do racismo. Também foram identificados estudos no campo do Cinema Novo, da Branquitude e da psicologia (Faustino 2022).

Ao longo deste estudo, foi possível mapear também um conjunto de trabalhos que não constituem um bloco teórico, ideológico ou epistêmico, propriamente dito, mas que, ainda assim, podem ser agrupados pelos temas por meio dos quais mobilizam o pensamento de Frantz Fanon. Entre eles, se destaca a influência de Fanon sobre: a) o ISEB e o Cinema Novo; b) Estudos sobre a branquitude; c) Saúde mental, psicologia e psicanálise; d) Feminismo negro e decolonial.

Embora não haja espaço aqui para apresentar as características de cada um desses campos, em relação às formas com que Fanon é lido, podemos nos contentar com a constatação de que Fanon tem sido cada vez mais lido no Brasil. O recente interesse editorial brasileiro por Fanon e alguns de seus comentadores é digno de nota:

-

Os condenados da terra (Civilização brasileira, 1968)

-

Pele negra, máscaras brancas (ed. Fator, 1983)

-

Os condenados da terra (UFJF, 2005/2010)

-

Pele negra, máscaras brancas (EDUFBA, 2008)

-

O olho se afoga / mãos paralelas – teatro filosófico (Segundo Selo, 2020)

-

Alienação e liberdade: escritos psiquiátricos (Ubu, 2020)

-

Pele negra, máscaras brancas (Ubu, 2020)

-

Por uma revolução africana (Zahar, 2021)

-

Escritos Políticos (Boitempo, 2021)

-

Os Condenados da terra (Zahar Prelo)

Observa-se um vertiginoso crescimento nas traduções e publicações nos próximos anos. Para além disso, o cenário não é diferente quando se observam as publicações brasileiras sobre Fanon (Faustino 2022).

Algumas possíveis conclusões #

A categoria sociogenia, presente no pensamento de Frantz Fanon, aponta para uma abordagem do colonialismo, do racismo e da racialização que compreende as dimensões econômicas da existência sem limitar-se aos aspectos subjetivos da alienação colonial (Faustino 2022). Isso significa, por um lado, a possibilidade de problematizar as representações racializadas do negro e da humanidade como um todo e, do outro lado, a aposta na agência política como meio de confrontar o colonialismo e produzir novos significados de si e do outro. Essa abordagem mais ampla, no entanto, nem sempre é considerada pelos diversos fanonismos. A tendência é que cada vertente teórica recorte em seu pensamento os elementos que legitimam os seus próprios projetos teóricos, sem articulá-los a outros aspectos oferecidos pelo autor. A consequência desse tipo de procedimento é a frequente apresentação de Fanons discordantes e até irreconciliáveis. Essas discrepâncias, explicam-se, por um lado, pela incontornável parcialidade do sujeito cognoscente, como já nos adiantou Kobena Mercer (1995), mas também nos contextos sociais, políticos e teóricos em que Fanon é recebido, pela constatação que amplia ainda mais a importância de um mapa que posicione epistemicamente cada lócus de recepção de Fanon.

A atuação internacional de Fanon como representante do terceiro-mundismo e do pan-africanismo resultou, nas décadas seguintes à sua morte, em um enfoque teórico que o aproxima do marxismo e da ideia de práxis revolucionária. Entretanto, esse enquadramento tirou do foco as preocupações do autor com as consequências psíquicas do colonialismo. Esse último ponto só ganhou notoriedade a partir dos anos de 1980, com o surgimento dos estudos culturais e póscoloniais anglófonos, e depois se espalhou para outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, a retomada póscolonial de Fanon foi contestada, já a partir dos anos de 1990, por outras vertentes que refutaram total ou parcialmente os seus pressupostos. Esse debate chegou ao presente momento mediado por vertentes diversas nomeadas por Rabaka (2011a) como forms of fanonism. Mas é em Gordon (2015) que o campo adquiriu uma delimitação mais conceitual. Para ele, o momento atual de estudos sobre o Fanon se encontra em um estágio em que o uso pragmático de seu pensamento está sendo substituído por uma nova fase que se caracteriza pela “self-reflective realization of Fanon studies itself” (Ibidem, 3). Em outras palavras, o Fanon Studies se consolidaria no exato momento em que o campo se pensa como tal passando inclusive a refletir criticamente sobre a própria trajetória.

Ainda assim, foi possível perceber que o uso pragmático do seu pensamento na América Latina se deu, na segunda metade do século XX, a partir da influência do terceiro-mundismo. Essa perspectiva pôde ser visualizada tanto nos autores ligados à esquerda quanto nos autores mais vinculados ao movimento negro. Nela, a polaridade colonizador/colonizado é constantemente retomada para pensar a contradição entre nação (brasileira) X imperialismo e para pensar os conflitos raciais entre brancos e negros. Já entre a literatura mais recente, o uso pragmático de Fanon se apresenta mais diverso, incorporando, inclusive, alguns elementos presentes na literatura anglófona. É interessante, nesse período que, para além de tendências teóricas diversas, foi possível identificar alguns campos de estudo em que Fanon é constantemente requisitado, entre eles, os estudos sobre psicologia e psicanálise, masculinidade negra e branquitude. Tendo esse longo trajeto em mente, pode-se afirmar que a configuração desses vários fanonismos está vinculada ao próprio desenvolvimento das ciências sociais no Brasil.

A recepção contemporânea de Fanon é um grande exemplo disso. A existência de políticas públicas de incentivo à inserção de pessoas negras nas universidades, iniciadas no ano de 2005, no Brasil, resultou, 15 anos depois, em uma crescente demanda pelo pensamento antirracista em geral, e autores e autoras negras, em particular. Neste contexto, o nome de Frantz Fanon tem se destacado. É verdade, porém, que essa recepção ainda se encontra limitada às contribuições de Fanon para uma crítica epistêmica (Renault 2018). Concordo, neste sentido, com Cahen quando alerta que a passagem de uma crítica política (práxis anticolonial) para uma crítica-epistêmica (pensamento pós-colonial) resultou em um certo rebaixamento teórico marcado pela centralidade da colonialidade do saber em detrimento da colonialidade do ser e do poder (Cahen 2019), superadas não apenas pela ruptura epistêmica, mas, sobretudo, por uma reestruturação do mundo (Fanon 2021).

De todo modo, o importante é que a disputa em torno de Frantz Fanon revela, em primeiro lugar, a diversidade de posições, perspectivas teóricas e pressupostos epistemológicos existentes no interior do antirracismo. Trata-se de um campo diverso, complexo e em constante movimento de tensões, reelaborações e negociações, com implicações nas leituras a respeito de determinados autores e, sobretudo, nas táticas e estratégias políticas adotadas por cada vertente.

Em segundo lugar, e não menos importante, observa-se, nesta disputa, o debate acerca dos grandes temas das ciências sociais contemporâneas, como a razão, a identidade, a diferença, o sujeito, o universal, a política, a cultura e a subjetividade. A grande dúvida é se haverá mais espaço nos lugares de destaque das ciências sociais e humanas latino-americanas – ainda bastante imersas no eurocentrismo e na invisibilização de autores negros/as e indígenas – para que as perspectivas antirracistas falem não apenas sobre a própria experiência singular, mas, sobretudo, que sua experiência possa também orientar os debates sobre as questões ditas universais.

Referências #

Alessandrini, Anthony. 1997. “Fanon and the Post-Colonial Future”. Jouvert no. 1, 2 (online), 1997. https://legacy.chass.ncsu.edu/jouvert/v1i2/ALESS.HTM

__________. 1999. “Introduction: Fanon studies, cultural studies, cultural politics”. In Frantz Fanon: Critical Perspectives. Londres e Nova Iorque: Routledge.

Balandier, Georges. 1951. La situation coloniale : approche théorique. Cahiers internationaux de sociologie 11 : 44-79.

Bhabha, Hommi. 2004. “Foreword: ‘Framing Fano’”". In The wretched of the earth / Frantz Fanon. Nova Iorque: Grove Press.

Bulhan, Hussein Abdilahi. 1985. Frantz Fanon and the psychology of oppression. Nova Iorque: Plenum Press.

Cahen, Michel e Braga, Rui (eds). 2018. *Para além do pós(-)colonial. *São Paulo: Alameda Editorial.

__________. O que pode ser e o que não pode ser a colonialidade: para uma aproximação “pós-poscolonial” da subalternidade. In: Cahen, Michel e Braga, Rui (eds). 2018. *Para além do pós(-)colonial. *São Paulo: Alameda Editorial.

Fanon. Franz. 1951. “L’Expérience vécue du noir”. Esprit, no179/5, maio: 657-679.

__________. 1952. “Le Syndrome nord-africain”. Esprit, no 187/2, fevereiro: 237-248.

__________. 1955. “Antillais et Africains”. Esprit, no 223 :261-269.

__________. 1956. “Racisme et culture”. Présence Africaine, 2a série, no VIII/IX/X, junho/novembro:122-131.

__________. 1959. “Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération”. Présence Africaine, no XXIV/XXV :82-89.

__________. 1959. “La Minorité européenne d’Algérie en l’An V de la Révolution”. Les Temps Modernes, nos 159/160 :1841-1867.

__________. 1961. “De la violence”. Les Temps Modernes, no 181 :1453-1493.

__________. 1980. Em defesa da revolução africana**.** Lisboa: Livraria Sá da Costa.

__________. 1959. L’An V de la révolution algérienne. Paris: François Maspero.

__________. 1986. Black skin, White mask, Londres: Pluto Press.

__________. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: DUFBA.

Faustino, Deivison. 2018. Frantz Fanon: um revolucionário, particularmente negro. São Paulo: Ciclo Contínuo .

__________. 2020. “Revisitando a recepção de Frantz Fanon: o ativismo negro brasileiro e os diálogos transnacionais em torno da negritude”. Lua Nova Revista de Cultura e Política, no. 109: 303-331. https://doi.org/10.1590/0102-303331/109.

__________. 2022. Frantz Fanon e as encruzilhadas: teoria, política e subjetividade. São Paulo: Uso.

Gates Júnior e Louis, Henry. 1991. “Critical Fanonism”. Critical Inquiry, vol. 17, no. 3: 457-470.

Guimarães, Antonio Sérgio. 2008. “A recepção de Fanon no Brasil e a identidade negra”. Novos estudos CEBRAP, no. 81: 99-114. https://doi.org/10.1590/S0101-33002008000200009.

Gomes, Janaina Damaceno. 2013. “Os Segredos de Virgínia : Estudo de Atitudes Raciais em São Paulo (1945-1955)”. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo.

Gordon, Lewis, Sharpley-Whiting, Denean e White, Renée (eds.). 1996. Fanon: A Critical Reader. Cambridge, MA: Blackwell.

__________. 1995. Fanon and the Crisis of European Man: An Essay on Philosophy and the Human Sciences. Nova Iorque: Routledge.

__________. 2015. What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. Fordham University Press Publication.

Hall, Stuart. 1996. “The After-life of Frantz Fanon: Why Fanon? Why Now? Why Black Skin, White Masks?”. In The Fact of Blackness: Frantz Fanon and Visual Representation, Read, Alan (ed.), 16-17*.* Londres: Institute of Contemporary Arts and International Visual Arts.

Lazarus, Neil. 1999a. Nationalism and Cultural Practice in the Postcolonial World. Cambridge: MA.

__________. 1996b. “Disavowing Decolonization: Fanon, Nationalism, and the Question of Representation in Postcolonial Theory”. In Frantz Fanon: Critical Perspectives, Alessandrini, Anthony (ed.), 69-98*.* Nova Iorque: Routledge.

__________. 2011. The Postcolonial Unconscious. Cambridge University Press.

Macey, David. 2001. Frantz Fanon: A Life. Londres: Granta Books.

Mbembe, Achille. A quarta idade de Fanon. [prefacio] Frantz Fanon. Œuvres. Paris: La Découverte . 2011. Versão portuguesa disponível em: https://www.insurgencia.org/blog/achile-mbembe-a-quarta-idade-de-frantz-fanon

Mbembe. Achille. 2012. “A universalidade de Frantz Fanon”. In Centro de Estudos Comparatistas, 1-10.

Mercer, Kobena. 1995. “Busy in the Ruins of Wretched Phantasia”. In Mirage: Enigmas of Race, Difference and Desire, 50-86. (ICA/inIVA, Londres 1995).

Oto, Alejandro. “Usos de Fanon. Um recorrido por tres lecturas argentinas”. Anuario de Filosofía Argentina y americana, vol. 30 no 1.: 35-60.

Ortiz, Renato. 2012. Cultura brasileira & identidade nacional. São Paulo: Brasiliense.

Rabaka, Reiland. 2011a. Forms of Fanonism: Frantz Fanon’s Critical Theory and the Dialectic Decolonization. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

__________. 2011b. “Revolutionary Fanonism: On Frantz Fanon’s Modification of Marxism and Decolonization of Democratic Socialism”. Socialism and Democracy, vol. 25, no. 1.: 126-145.

Renault, Matthieu. 2021. “Frantz Fanon e a descolonização dos saberes”, in Para além do pós(-)colonial, Cahen, Michel e Braga, Ruy (ed.), 93-110. São Paulo, Alameda.

Rosa, Cristina. 2012. “Playing, Fighting, and Dancing: Unpacking the Significance of Ginga within the Practice of Capoeira Angola”. TDR/The Drama Review, vol. 56, no. 3 (T215): 141-166.

Sekyi-Out, Ato. 1996. Fanon’s Dialectic of Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Serequeberhan, Tsenay. 1994. The Hermeneutics of African Philosophy: Horizon and Discourse. Nova Iorque: Routledge.

Said, Edward. 1978. Orientalism. Nova Iorque: Pantheon Books.

Silva, Mário. 2013a. A descoberta do insólito: literatura negra e literatura periférica no Brasil (1960-2000). Rio de Janeiro: Aeroplano.

__________.2013b. “Frantz Fanon e o ativismo político-cultural negro no Brasil: 1960/1980”. In: Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, 369-390.

-

Tomamos como “literatura internacional” os estudos diversos sobre Fanon escritos em língua inglesa e espanhola nos últimos 50 anos. Apesar de Frantz Fanon ser um autor mais bem entendido quando se leva em conta a sua vinculação com o marxismo, psicanálise e a negritude francesa, a literatura antirracista francófona contemporânea e, sobretudo, os estudos francófonos sobre Fanon, não foram incluídos no recorte dado a sua pouca penetração no Brasil. Uma excessão notável é o pensamento de Achille Mbembe, que chega ao Brasil traduzido a partir da língua inglesa e associado aos estudos poscoloniais britânicos. ↩︎

-

Entre as críticas dirigidas à proposta decolonial, destacam-se o chamado “latino-centrismo”, ou seja, a invisibilidade de outras subalternidades geopolíticas (entre elas, a Ásia Portuguesa) na centralidade atribuída pelo grupo à América Latina e aquilo que é nomeado como “raducionista’, na eleição da raça como matriz principal de estruturação do capitalismo (Cahen, 2018). ↩︎

-

A suposição segundo a qual Guerreiro Ramos conheceu (Guimarães 2008) ou foi influenciado (Filgueiras 2012) por Fanon ainda carece de investigação. O que se sabe é que ele não se refere ao autor martinicano em nenhum dos seus textos. Como afirma Guimarães (2008, 103): “Em A redução sociológica, de 1958, Guerreiro cita explicitamente Aimé Césaire (1955. Discours sur le colonialisme, Paris: Présence Africaine), Cheik Anta Diop (1954. Nations nègres et culture. Paris : Présence Africaine) e Sartre (1956. “Le colonialisme est un système”. Les Temps Modernes, nº 126) em francês, mas não se refere a Fanon. Na segunda edição, de 1965, Guerreiro acrescenta a essas leituras Balandier (1955. Sociologie actuelle de l’Afrique noire. Dynamique des changements sociaux en Afrique centrale. Paris : PUF) e continua sem se referir a Fanon”. ↩︎

-

A transcrição da Conferência foi anexada e publicada como parte do livro Os condenados da terra nas páginas 177-86 da edição de 1979 da Civilização Brasileira e nas páginas 246-59 da edição de 2010 da Editora UFJF. ↩︎