Deuxième partie – circulations intellectuelles

L’« anti- », le « post- » et le « dé- » (colonial) : Disputes théorico-épistémiques autour de Frantz Fanon

Résumé

Dans cet article, je traite de la réception de la pensée du psychiatre martiniquais Frantz Omar Fanon au Brésil. L’influence de l’hégélianisme français, de la négritude francophone et des mouvements anticoloniaux sur différents segments de l’intelligentsia brésilienne, dans la seconde moitié du XXe siècle et, plus tard, au XXIe siècle, des pensées postcoloniale et décoloniale, est la toile de fond sur laquelle sera analysée la réception de la pensée de Fanon au Brésil. On soutient que l’héritage de Fanon a été revendiqué de différentes manières par des courants théoriques différents et parfois contradictoires au cours des 70 dernières années. Cependant, les sens théoriques et politiques de cette réception ont acquis des traits spécifiques, liés aux logiques coloniales endogènes d’accès à la production et à la circulation intellectuelle dans le pays et, surtout, aux voies particulières empruntées par la pensée antiraciste au Brésil.Plus de 70 ans après la publication de son premier livre, Peau noire, masques blancs (1952), on peut observer une vaste production théorique autour de ce que serait l’héritage et la contribution de Fanon à la compréhension de la société contemporaine. La liste honorable des personnages influencés par Fanon comprend des noms tels que des membres du Black Panther Party, tels que Party Bobby Seale, Huey Newton et Angela Davis, aux États-Unis ; Steve Biko, créateur du Black Consciousness Movement en Afrique du Sud ; Bobby Sands, membre influent de l’Armée républicaine irlandaise – Ira, Irlande du Nord ; Ali Shariati, un intellectuel important de la révolution iranienne ; l’écrivain et activiste pakistanais Tariq Ali ; le philosophe argentin Enrique Dussel, qui a formulé la philosophie de la libération ; le Brésilien Paulo Freire, créateur de la pédagogie de la libération ; les critiques culturels anglophones Edward Said, Homi Bhabha, Stuart Hall et Gayatri Chakravorty Spivak ; le philosophe jamaïcain Lewis Gordon ; le philosophe et théoricien critique slovène Slavoj Žižek ; le géographe britannique David Harvey ; la philosophe américaine Judith Butler, entre autres.

Une introductions aux fanonismes #

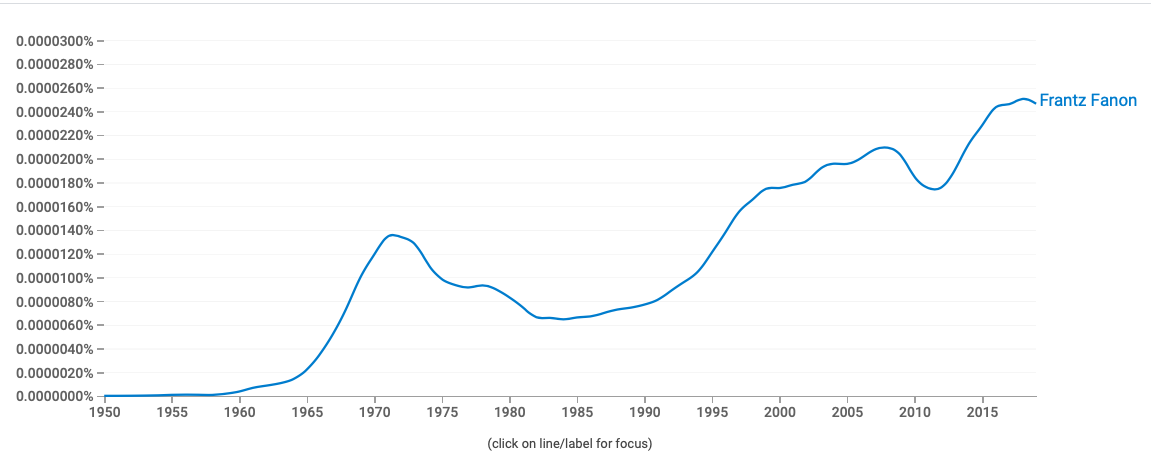

Il s’agit d’intellectuels très divers dans leurs propositions, perspectives et hypothèses théoriques/épistémologiques qui soutiennent leurs positions. Pour cette raison, plusieurs chercheurs ont attiré l’attention sur l’existence de « fanonismes » distincts (Alessandrini 1997 et 1999 ; Bhabha 2004 ; Gates Jr 1991 ; Gordon 1996 et 2015 ; Hall 1996 ; Lazarus 1999a, 1999b, 2000, 2011 ; Macey 2001 ; Mbembe 2012 ; Rabaka 2011a et 2011b ; Sekyi-Otu 1996 ; Faustino 2022). Entre les années 1960 et 1974 et de 1988 aux années 2000, on assiste à une croissance importante des publications de et sur Frantz Fanon. L’observation de l’entrée « Frantz Fanon » dans les moteurs de recherche en ligne Google Books Ngram Viewer entre la période de 1950 à l’année 2019, indique trois courbes temporelles importantes dans la quantité de références à Fanon dans les livres scannés par Google Books. Graphique 1 : Évolution et involution des références à Fanon dans la littérature anglophone - 1950-2019 (Source Google Books Ngram Viewer).

La première vague de références à Fanon débute à la fin des années 1950 et culmine en 1971, période marquée par l’engagement de Frantz Fanon dans les mouvements anticoloniaux et, surtout, par la diffusion de son œuvre dans le tiers-monde. Le nombre de références commence à diminuer, dans une période concomitante à la perte progressive d’hégémonie des perspectives révolutionnaires à travers le monde, atteignant près de 50% de son apogée en 1983. On peut supposer que ce nombre poursuivrait son déclin si ce n’était l’émergence de la pensée postcoloniale, dont les jalons furent respectivement la publication d’Orientalism, d’Edward Said (1978) et la préface d’Hommi Bhabha à l’édition anglaise de Black skin, White mask, aux éditions Pluto Press, en 1986.

Le déclin du tiers-mondisme révolutionnaire croise le renouveau postcolonial qui permet une nouvelle évolution des références à Fanon, de 1983 à 2008, date à laquelle il s’épuise, dans la littérature anglophone, et connaît un léger déclin. Lewis Gordon et al. (1996) ont présenté une systématisation temporelle de ces études en les divisant en cinq périodes distinctes. La première, dans une approche tiers-mondiste, a duré de la fin des années 1950 aux années 1970, réunissant des auteurs libéraux comme Hannah Arendt et Sidney Hook, des marxistes-léninistes comme Nguyen Nghe et Jack Woddis, ou encore des anticoloniaux comme Albert Memmi et Hey Newton. Celle-ci se concentre sur les applications et les réactions immédiates à l’œuvre fanonienne et à des thèmes tels que la violence et la praxis révolutionnaire.

La deuxième période, quant à elle, en vigueur dans les années 1970, est marquée par les biographies produites par Peter Geismar, David Caute, Irene Gendizer, Patrick Ehlem, David Macey et, plus récemment, par les travaux d’Alice Cherki (2000) ; il s’agit d’une période caractérisée par l’intérêt pour la trajectoire personnelle de Fanon. Dans la troisième période, qui a débuté dans les années 1980, il faudrait souligner les travaux de Hussain Adan, Emmanuel Hansen et Renate Zahar, ayant mis en relief l’importance de Fanon pour les sciences humaines. La quatrième période, qui a commencé à la fin des années 1980 et se poursuit jusqu’à ce jour, se caractérise par l’avènement des études culturelles, postcoloniales et postmodernes dans les milieux universitaires, à partir des travaux d’Edward Said, d’Homi Bhabha, d’Abdul JanMohamed, d’Henry Louis Gates, de Jr. Neil Lazare, et d’Achille Mbembe.

Gordon et al. (1996) ont également présenté une cinquième période, qu’ils ont appelée « engagement envers la pensée de Fanon pour le développement de son œuvre », caractérisée par la recherche « d’éléments utiles chez Fanon pour comprendre la réalité actuelle ». Pour eux, le livre Psychology of Oppression (Bulhan 1985) est le texte inaugural de cette phase, qui ne s’est consolidée qu’en 1995 avec la publication de The Hermeneutics of African Philosophy (1994) de Tsenay Serequeberhan ; celle de Fanon’s Dialectics of Experience, d’Ato Sekyi-Otu (1996) ; et enfin Fanon and the Crisis of European Man, de Lewis R. Gordon (1995).

Presque dix ans après cette systématisation, Lewis Gordon publia What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought (2015), dans lequel il met à jour la liste des auteurs considérés comme relevant de la cinquième période, et soutient l’émergence d’une sixième période. Aux auteurs de la cinquième période, il ajoute des noms tels que Judith Butler, George Ciccariello-Maher, Drucilla Cornell, Nathalie Etoke, Nigel Gibson, Jane Anna Gordon, Neil Roberts, Henry Paget, Nelson Maldonado-Torres, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos, Michael Monahan, Alejandro J. de Oto, Richard Pithouse, Contat Rybalka, Françoise Vergès, Sylvia Wynter, entre autres noms liés au féminisme, à la dépendance globale, à l’Africana Theory, à la pensée anticoloniale, à la philosophie latino-américaine et à la philosophie de la libération.

La sixième période, considérée par Gordon comme l’émergence stricto sensu des Fanon Studies, se voit confier la tâche de caractériser les études sur Fanon à partir de la pratique théorico-politico-philosophique de l’autoréflexion. Cette phase a été inaugurée selon lui par la réflexion critique menée par des auteurs tels que Henry Gates Jr, Anthony Alessandrini, Nigel Gibson et Cedric Robinson sur les Fanon Studies et élargie par les travaux de Jane Anna Gordon, Alejandro D. Oto, Contat Rybalka, Mireille Fanon Mendès-France, Sonia Dayan-Hezbrun, Étienne Balibar, Achille Mbembe, Valentin Yves Mudimbe, Matthieu Renault, Jean-Paul Rocchi (Gordon 2015, 3-4). Nous pourrions y ajouter les études brésiliennes proposées par Antônio Sergio Guimarães, Mario Augusto Medeiros et par moi-même, sans compter le dossier de la revue française *Politique Africaine *: Mobiliser Fanon, éd. par Roberto Beneduce, 2016.

Ce que l’on peut observer dans ces temporalités, c’est que l’émergence de nouvelles périodes ou étapes d’études ne renvoie pas nécessairement à l’articulation d’un courant théorique spécifique, mais au type de questionnement que se posent des auteurs liés à différentes matrices théoriques au sujet de Fanon et de ses contributions aux sciences humaines contemporaines. Une exception notable à cette règle est la quatrième période, associée par Gordon et al. (1996) à l’avènement des études culturelles ou postcoloniales anglophones, dont les questionnements élaborés sont liés aux présupposés théoriques qui la composent (Faustino, 2022).

Dans les autres cas, la délimitation des « éléments utiles à Fanon pour comprendre la réalité actuelle » (cinquième période) et les présupposés théoriques conduisant les pratiques d’autoréflexion (sixième période) diffèrent selon l’auteur qui les aborde. Nous analyserons ci-dessous comment cette diversité se manifeste dans la réception brésilienne de Fanon. À cette fin, nous passerons en revue certaines traditions antiracistes internationales1, compte tenu de leur importance pour le débat intellectuel au Brésil.

L’anti, le post et le dé(colonial) en dispute #

Frantz Omar Fanon a consacré sa vie à la formation d’un bloc intercontinental anti-impérialiste et anticolonial de luttes émancipatrices, mené par des peuples colonisés en alliance avec les forces progressistes qui le souhaitaient (Lippold 2021). Les défaites totales ou partielles du colonialisme européen lors d’événements tels que le Congrès panafricain de Manchester (1945), la guerre de Corée (1950-53), la Révolution chinoise (1949), la défaite française à Dien Bien Phu au Vietnam (1954), la perte française du Maghreb suite à l’indépendance du Maroc et de la Tunisie (1956), et, en particulier, la conférence de Bandung, en Indonésie (1955), mais, surtout, sa performance directe en tant qu’intellectuel organique du lutte de libération en Algérie, a inspiré de manière décisive sa pensée tout en ouvrant la voie à la réception de son œuvre posthume.

Après la mort de Fanon, sa pensée a continué d’inspirer de manière décisive les perspectives révolutionnaires et les orientations des luttes anticoloniales et du tiers monde aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient (Faustino 2022). Le philosophe camerounais Achille Mbembe, dans une liste qui inclut le Zimbabwe parmi les victimes du colonialisme portugais, note à cet égard que :

Sans les réflexions de Fanon sur la nature de la paysannerie, le pouvoir des « masses » ou le potentiel révolutionnaire des classes lumpen, l’œuvre d’Amílcar Cabral n’aurait probablement pas pris la forme qu’il finit par prendre. Ni les trajectoires de la lutte armée contre le colonialisme portugais en Guinée-Bissau, en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique. Dans une large mesure, les thèses du Tanzanien Julius Nyerere sur un « socialisme africain », dont les attributs fondamentaux seraient d’être villageois et communautaire, sont une réponse indirecte aux Damnés de la Terre. (Mbembe 2021)

Bien que l’œuvre fanonienne soit marquée par une critique du nationalisme, de l’identité essentialiste et de l’économisme, le livre Les damnés de la terre a été reçu dans différents contextes comme une sorte de bible qui légitimait tout en éclairant la possibilité d’une pratique révolutionnaire anti-coloniale et anti-impérialiste. Il se trouve qu’à la fin du XXe siècle, avec la chute du mur de Berlin et la perte d’hégémonie des perspectives révolutionnaires dans la pensée critique – notamment occidentale – Fanon, « le révolutionnaire particulièrement noir » (Faustino 2018), perd de sa place dans le débat au niveau international, jusqu’à quasiment disparaître avec la perspective anticoloniale qu’il avait contribué à forger.

Ce n’est que postérieurement, avec l’émergence des dites cultural studies, ou postcolonial studies, ou encore des diaspora studies au Royaume Uni à la fin du XXe siècle, que le nom de Fanon circula à nouveau, cette fois-ci avec une vigueur impressionnante (Hall 1996). Mais, à ce moment, Fanon n’est plus associé à la praxis, étant plutôt lu comme symbole et comme précurseur du rejet épistémique (Cahen et Braga 2018) de tout type de masques identitaires, comme on peut le voir dans le tableau 1, composé à partir du rapprochement entre auteurs et différentes tendances théoriques :

| Axe épistémique | Mots-clés | Auteurs |

|---|---|---|

| Identification | Subalternité, différence, déconstruction ; radicalisation ; désir ; représentation | G. Spivak ; H. Bhabha ; S. Hall ; K. Mercer |

| Cosmopolitisme | Nouvel humanisme et cosmopolitisme ; | E. Said ; P. Gilroy ; A. Alessandrini, E. L. Gates Jr |

| Afropolitanisme | Rebalkanisation du monde ; postcolonie ; nécropolitique ; condition noire | A. Mbembe ; T. Tuakli-Wosornu ; T. Selasi |

| Théorie Queer | Performativité ; désir ; genre ; | J. Butler ; E. Gyamfi ; R. Crath |

| Théorie Crip | Décolonisation des études anticapacitistes ; normatisation ; | J. Minich ; R. Garland-Thompson, S. Antebi et A. Quayson |

| Afro-pessimisme | Anti-négritude ; zone du non-être ; violence | O. Petterson ; F. B. Wilderson III ; J, Sexton |

| Schizo-analyse | projections coloniales ; névrose ; raison ; désir | G. Sibertin-Blanc ; C. Posleman |

Bien que soient reconnaissables une grande diversité, des divergences et des disputes entre ces auteurs – notamment quant à leur propre identification ou non à la pensée postcoloniale – ceux-ci sont ici réunis par la convergence de fond montrant Fanon comme source d’une rupture avec les prétentions universalistes, nationalistes et anti-impérialistes des mouvements anticoloniaux, et, surtout, dans le choix du psychiatre comme une sorte de figure fondatrice de la perspective ou de la centralité de la différence, de la traduction, de la subjectivité et des jeux de représentation.

Les prises de position du tournant postcolonial suscitent des réactions diverses chez les lecteurs contemporains de Fanon ainsi qu’un vif débat sur le terrain. L’une de ces réponses, formulée dans les années 1990 par un groupe de penseurs d’origine latino-américaine, sera identifiée comme la pensée décoloniale ou le Groupe Modernité/Colonialité. Ici, des auteurs tels que A. Quijano, W. Mignolo, R. Grosfogel, N. Maldonado-Torres, A. Escobar, S. Castro-Gomes, entre autres, ont choisi Fanon comme référence pour penser la colonialité de l’être, du savoir et du pouvoir. L’on observe une convergence entre ceux-ci et les auteurs du bloc précédent quant à la critique de l’eurocentrisme et du discours rationnel et universaliste des Lumières, mais ce second groupe dénonce l’absence de l’Amérique latine dans la pensée postcoloniale et reconnaît dans cette absence une limite épistémique eurocentrique, ce qui les amène à tracer d’autres chemins2.

Bien que le titre de la présente étude annonce une dispute entre les « anti- », les « post- » et les « dé- » (coloniaux) – étant donné l’importance de ces traditions dans le débat intellectuel brésilien – il faut reconnaître l’existence d’autres courants théoriques, politiques, esthétiques et/ou épistémiques présents dans le débat. Un autre bloc distinct des précédents est le paradigme afrocentrique, qui émerge aux États-Unis dans les années 1980. Pour des auteurs afro-américains tels que M. Bolden, W. Nobles, A. Mazama et M. Asante, la grande contribution de Fanon serait le dévoilement des masques coloniaux blancs-suprématistes, mettant à nu la « véritable » identité des peuples colonisés. Cette identité est cependant comprise par ceux-ci comme un retour à ce qu’on entend par les origines précoloniales et une nouvelle rencontre avec la communauté de destination. Contrairement à la pensée postcoloniale – dont l’axe de réflexion est la différence – ici la décolonisation proposée par Fanon irait vers une nouvelle rencontre avec l*‘identité*.

Mais pour C. Robinson, R. Rabaka, A. Sekyi-Otu et T. Serequeberhan, N. Gibson, entre autres, ici compris comme des penseurs de la Black Radical Tradition, Fanon contribue à une compréhension critique et, surtout, à révolutionner radicalement les permanences et les reconfigurations politiques, sociales et économiques du colonialisme et de l’impérialisme dans le continent africain dans la période de l’après-indépendance. Pour ces auteurs – qui, comme dans d’autres cas, ne se considèrent pas comme faisant partie du même groupe – le psychiatre martiniquais Fanon aurait formulé une critique des limites coloniales de l’humanisme occidental qui ne débouche pas sur un anti-humanisme irrationaliste ni sur un relativisme éthique nativiste qui enfermerait les Noirs/Africains/colonisés dans les images stéréotypées créées par le colonialisme. Une praxis révolutionnaire et anticoloniale conduirait à la proposition d’un « nouvel humanisme », en prônant « l’ouverture à l’universel » (Faustino 2022).

En revanche, pour les lecteurs de Fanon ci-désignés comme marxistes ou humanistes radicaux tels que R. Dunayevskaya, S. Zizec, D. Harvey, N. Lazarus, K. Anderson, M. Davis, M. Burawoy, entre autres, Fanon serait un humaniste radical (et non un panafricaniste ou un révolutionnaire noir) qui défendrait l’émancipation humaine basée sur la praxis révolutionnaire, sans perdre de vue l’exploitation de classe dans les colonies et à la périphérie du capitalisme. Il est intéressant de noter qu’ici, contrairement aux groupes précédents, la lutte des classes est généralement davantage mise en avant que le racisme, en tant qu’élément présent chez Fanon, bien qu’il soit possible d’identifier certains auteurs qui cherchent à penser les deux contradictions (race et classe) de manière articulée. En tout cas, il y a ici un consensus sur le fait que les masques identitaires – blanc et noir – seraient l’expression d’une sorte de fétichisme qu’il faudrait dépasser pour atteindre une reconnaissance de l’individu en tant que partie d’un genre humain universel.

Enfin, un groupe important d’auteurs partagent l’argument selon lequel Frantz Fanon serait un penseur Caliban, c’est-à-dire : tel le personnage secondaire de La Tempête de Shakespeare, Fanon créoliserait (calibaniserait) le canon occidental – en mettant l’accent sur la phénoménologie existentielle, d’où part la plupart de ces auteurs – à des fins anticoloniales, présentant ainsi des réponses originales et universelles aux grands problèmes éthiques, esthétiques et politiques ouverts par la modernité capitaliste. Ce groupe, composé d’auteurs tels que L. R. Gordon, J. A. Gordon, P. Henry, V. Y. Mudimbe, N. Roberts, M. Monahan, entre autres, est nommé ici Existential Phenomenological Perspective et Creole Perspective. Cependant, ce qui différencie la perspective phénoménologique existentielle de la perspective créole, c’est que la première met en évidence les influences existentialistes de Fanon, tandis que la seconde place Fanon en dialogue avec des auteurs européens tels que Rousseau, Freud, Hegel, Husserl, entre autres.

Bien qu’il n’y ait pas ici de place pour confronter chacun de ces fanonismes à la pensée propre de Frantz Fanon et, surtout, bien qu’il soit reconnu que l’organisation des catégories présentées ici a été davantage structurée par la manière dont Fanon est lu par chaque auteur que par une éventuelle identité entre eux, il est encore possible d’affirmer qu’il existe différentes formes de fanonisme, parfois discordantes, qui contestent et/ou négocient les éléments qui seront mis en évidence ou réfutés comme contemporains dans la pensée de l’auteur. La cartographie théorique de cette dispute en dit donc plus sur les traducteurs potentiels que sur l’objet traduit, en l’occurrence la pensée de Frantz Fanon. En effet, bien des fois, la mobilisation de certains éléments de sa pensée est entreprise isolément, malgré l’ensemble de l’œuvre, attribuant à Fanon des positions qui ne trouvent pas d’écho dans sa théorie et sa biographie (Faustino, 2022). Dès lors, nous nous intéressons à identifier comment cette contestation s’exprime dans la réception brésilienne de Frantz Fanon.

La réception et la dispute pour Frantz Fanon au Brésil #

Suite à une recherche exhaustive dans les principaux périodiques brésiliens des années 1950 d’indices d’éventuels échos à l’œuvre de Fanon, le sociologue Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2008 100) s’indigne : « C’est comme si la parution de Peau noire, masques blancs était passée inaperçue ». A cette époque, explique Guimarães, l’intelligentsia du pays suivait de près tout ce qui circulait dans les périodiques français dans lesquels Fanon publiait ou était commenté. Comme on le sait, en 1951, Fanon publie « L’Expérience vécue du noir » dans le n° 179 de la revue Esprit ; en 1952, « Le Syndrome nord-africain », dans le n° 187 ; et, en 1955, dans le numéro n° 223, « Antillais et Africains ». En 1956, il publie son magistral « Racisme et culture » dans la revue Présence Africaine ; en février 1959, dans la même revue, « Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération ». En 1959 et en 1961, respectivement, il publie « La Minorité européenne d’Algérie en l’An V de la Révolution » et « De la violence », dans la célèbre revue Les Temps Modernes.

Si Fanon s’est réellement fait connaître après la publication des Damnés de la terre, ses précédents écrits ne sont pas passés inaperçus dans le débat français, ayant fait l’objet d’analyses par des auteurs de premier plan qui, à leur tour, ont été lus avec attention par l’intelligentsia brésilienne. Curieusement, insiste le sociologue brésilien, ni la revue Anhembi, coordonnée par le Français Roger Bastide et par le Brésilien Florestan Fernandes, ni la revue Brasiliense, dans laquelle écrivaient Clóvis Moura, Florestan Fernandes et Octavio Ianni, ni même les publications de Sérgio Milliet sur Sartre, Senghor, Césaire et d’autres thèmes liés au mouvement de la négritude ne comportaient une mention directe ou indirecte à Fanon, caractérisant ainsi un « silence impactant » (Guimarães 2008).

En 1985, plus de deux décennies avant Guimarães, Renato Ortiz était déjà parvenu à des conclusions similaires. Bien que son objectif n’ait pas été de cartographier la réception de Fanon, mais de retracer les différentes manières dont l’identité et la culture nationales ont été discutées dans les sciences sociales brésiliennes, Ortiz révèle des éléments importants pour penser la réception de Frantz Fanon dans un environnement intellectuel indigène, très familier du débat français. Premièrement, comme il le soutient, il existe une confluence entre les thèmes et les références théoriques utilisés par Fanon et par les intellectuels de l’Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), l’un des plus importants centres de formation théorique et idéologique développementaliste nationale au Brésil de l’époque : de la diffusion française de Hegel par Hyppolite et Kojève dans les années 1940 – avec leur intérêt respectif pour la dialectique du maître et de l’esclave comme métaphore de la domination sociale, économique et culturelle – à la diffusion et à la circulation des Manuscrits économico-philosophiques de Karl Marx, dans sa relation annoncée à Hegel ; de la large influence de l’humanisme de Jean-Paul Sartre à la problématisation de la « situation coloniale » de Georges Balandier (1951), des similitudes intrigantes peuvent être observées dans l’utilisation de concepts fondamentaux tels que l’aliénation et la situation coloniale :

Le célèbre ouvrage de Sartre, L’Existentialisme est un Humanisme, n’est qu’un écrit parmi d’autres mettant l’accent sur la dimension humaine de la libération, montrant que le débat entre marxisme et existentialisme se déroule sous le signe de l’humanisme. Le débat aura des influences directes sur Fanon, qui n’hésitera pas à penser la libération nationale en termes d’humanisation universelle de l’homme lui-même. Les répercussions sont également claires sur les penseurs de l’Iseb, et Álvaro Vieira Pinto ne manque pas de considérer le problème dans son livre Consciência e realidade nacional. (Ortiz [1985] 2012, 51)

Ortiz suggère que les similitudes entre Fanon et les penseurs de l’Iseb s’exprimaient principalement à travers le « besoin impérieux d’une recherche identitaire », puisque, comme il l’explique, « au-delà des catégories de colonisateur/colonisé, blanc/noir, oppresseur/opprimé, demeurent les questions “qui sommes-nous ?” ou “pourquoi sommes-nous comme ça ?” » (Ortiz [1985] 2012, 55). Cependant, malgré cette remarquable confluence, Ortiz n’observe aucune référence à Fanon au moment de la consolidation de l’Iseb :

Je ne sous-entend pas qu’il existe une filiation directe entre la pensée de Fanon et celle des intellectuels de l’Iseb, quelque chose comme une influence de l’un sur l’autre. Tout indique que les œuvres de Fanon sont produites sans liens majeurs avec les penseurs nationalistes brésiliens. Mais c’est précisément cette indépendance de pensée qui rend le problème plus intéressant. La référence à une idéologie de type non brésilien introduit de nouveaux éléments pour la compréhension du discours isebien et permet de comprendre comment l’histoire pénètre et structure le discours politique lui-même. D’autre part, il donne une portée plus large à la discussion du problème national, car il ne se limite pas à la particularité du contexte brésilien. (Ortiz [1985] 2012, 50)

Pas même Guerreiro Ramos, qui, pour autant que l’on sache, buvait à presque toutes les sources de Fanon, n’aurait rompu le silence observé par Guimarães3. L’explication possible serait la différence d’horizons entre les deux auteurs : alors que Fanon cherchait à résoudre les problèmes coloniaux par la praxis révolutionnaire dans le cadre de la lutte des classes, le sociologue bahianais ainsi que le groupe de penseurs de l’Iseb penchaient vers des positions nationalistes et populistes (Ortiz [1985] 2012 ; Guimarães 2008).

Une intrigante approximation entre la pensée de Guerreiro Ramos et les problématisations de Fanon est proposée par la sociologue, psychologue et psychanalyste Virgínia Leone Bicudo (1910-2003), comme le rappelle la sociologue Janaína Machado Gomes, mettant en relief la prise en compte par les deux auteurs du thème de l’expérience, de la subjectivité et de la blanchitude, et, surtout, la similitude temporelle entre les auteurs : « Pour ne pas oublier la chronologie des publications : Peau noire, masques blancs (1952), Atitudes de escolares (1953) – bien que je cite la publication de la revue Anhembi datant de 1955 –, A patologia do branco brasileiro (1955) » (Gomes 2013, 146).

Cependant, la chronologie des études ne permet pas de parler d’une influence de Fanon sur la pensée de Bicudo, puisque – comme l’explique le sociologue brésilien Mário Augusto Medeiros da Silva (2011b) :

[…] ce n’est que des années après la soutenance de la maîtrise de Bicudo que le psychanalyste et révolutionnaire martiniquais Frantz Fanon publiera en français son étude classique Peau noire, masques blancs, en 1952, une thèse de doctorat en médecine rejetée par Lyon. On peut dire, rapidement au passage, que Bicudo anticipe de près d’une décennie une discussion fondamentale sur les processus sociaux et les processus mentaux, le grand thème de Fanon.

Un autre point d’entrée possible pour Fanon au Brésil aurait pu être le contact des intellectuels noirs de São Paulo dans les années 1950 avec le mouvement noir, dont Fanon pourrait être connu. Le sociologue Mário Augusto Medeiros da Silva (2013a ; 2013b) argumente en faveur de l’existence d’un flux d’idées clairsemé mais important entre les intellectuels africains, afro-nord-américains et afro-brésiliens, entre la période 1920 et 1960, qui pourrait offrir des indices pertinents pour le débat. Comme il le soutient, « les associations noires de São Paulo avaient peu de contacts avec des œuvres traduites, des écrivains, des journalistes et des débats qui faisaient référence à des thèmes tels que le panafricanisme, les mouvements visant à retourner sur le continent africain, les luttes anticoloniales et de libération du pays, la violence de l’apartheid, etc. » (Silva 2013a, 371).

De plus, la Associação Cultural do Negro (ACN), basée à São Paulo, était présente à l’un de ces événements, à savoir le IIe Congrès des écrivains et artistes noirs, à Rome, en 1959, où Fanon a pris la parole puis « y a puisé de nombreux documents, thèses et autres, dont un badge qu’il m’a donné, avec le symbole de la revue Présence Africaine » (Correia Leite apud Silva 2013a, 517-18). La thèse de Mário Silva est que ce transnationalisme noir a peut-être été la porte d’entrée de Fanon au Brésil, puisque les représentants de São Paulo au congrès ont probablement eu des contacts avec Fanon lors de sa conférence au Congrès4. Dans un article en réponse à Silva, je soutiens que, même si les membres de l’ACN ont eu un certain contact avec les idées révolutionnaires et anti-culturalistes de Fanon, ils n’ont toujours pas, à cette époque, été d’une quelconque utilité au débat afro-brésilien, plus intégrationniste et visant à valoriser la culture afro-brésilienne (Faustino 2020).

Je suis donc d’accord avec Guimarães (2008) lorsqu’il suggère que la pensée de Fanon n’est peut-être arrivée au Brésil qu’après la visite de Sartre et de Beauvoir dans le pays en 1960, lorsque le « silence » a été relativisé pour faire place à un « accueil mitigé » par le gauche brésilienne. Malgré cela, les premières mentions publiques à Fanon ont été réalisées par des intellectuels blancs liés à la gauche catholique entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. À cette époque, des noms tels que Paulo Freire, Glauber Rocha, Florestan Fernandes, Octavio Ianni, entre autres se font remarquer. Comme observé dans les études anglo-saxonnes par Lewis Gordon (2015), la lecture hégémonique de Fanon durant cette période tournait autour de Les damnés de la terre, la relation entre colonisateurs et colonisés vue comme une polarisation et la perspective d’une praxis révolutionnaire dans le soi-disant Tiers Monde. C’est ainsi que Fanon a été lu par ces importants intellectuels.

Cependant, l’axe d’analyse pour tous – y compris pour ceux traitant des préjugés de couleur ou de racialisation – était la surexploitation de la force de travail en Amérique latine et l’impérialisme culturel américain. L’hégémonie de la « classe » a été brisée dans les années 1980, avec l’émergence d’intellectuels liés au Movimento Negro Unificado [Mouvement noir unifié], à partir d’auteurs tels que Lélia Gonzales, Clóvis Moura, Neusa Santos Souza, Cuti, Márcio Barbosa, entre autres. Pour ce deuxième groupe, la polarisation entre colonisateur et colonisé n’est plus vue en termes de classe pour être problématisée en termes raciaux, à savoir, les Noirs (colonisés) contre les Blancs (colonisateurs). Il est important de dire que, dans les deux groupes, Fanon était lu comme un théoricien révolutionnaire qui offrait des subventions à la praxis politique des mouvements sociaux respectifs mentionnés (Faustino 2022).

Ce n’est que dans les années 2000, sous l’influence de la pensée postcoloniale dans le milieu universitaire brésilien, que Les damnés de la terre cède la place à Peau noire, masques blancs chez les lecteurs de Frantz Fanon. Avec cette inversion, nous assistons à des déplacements déjà observés dans le contexte anglophone où le centre d’analyse se déplace vers le champ de la représentation et de la culture, médiatisé par une critique de l’identité essentialisée, du sujet universel et de la perspective de la praxis politique révolutionnaire. Dans un deuxième temps, autour des premières années de la deuxième décennie du XXIe siècle, le lectorat de Fanon se diversifie, ouvrant l’espace à une plus grande myriade de perspectives, toutes plus ou moins influencées par la critique postcoloniale de l’identité (Faustino 2022).

La cartographie de cette diversité a permis la création du tableau suivant :

| Catégorie | Mots-clés | Auteurs de référence |

|---|---|---|

| 1. Études postcoloniales | Racialisation ; Différence ; Binarisme ; Théorie Queer ; Hybridité ; Traduction | S. Costa ; V. Silvério ; R. Kaustener ; J. Mombassa ; O. Cunha |

| 2. Négritude | Racisme ; Identité noire ; | M. Barbosa ; A. Lima ; M. A. Medeiros ; I. Queiroz ; R. Nogueira ; G. A. Durão ; R. Venâncio ; |

| 3. Pensée décoloniale | Colonialité ; Amérique latine ; subalternité | F. Figueiras ; L. Pelúcio ; L. Balestrin ; |

| 4. Marxisme et existentialisme | Praxis ; classe ; humanisme radical ; | D. Fonscecas ; W. Lippold ; M. Lima ; M. A. Arantes ; N. L. Gabriel ; Jones Manuel ; J. Carvalho ; D. Barros ; M. Cahen |

| 5. Ethos national | Identité nationale | R. C. Kustner ; R. Rosa ; H. T. Gomes |

Le premier groupe (postcolonial), déjà évoqué, est guidé par la critique fanonienne des masques identitaires, de la racialisation et du débat sur la culture. Le second groupe, d’une manière différente du premier, mobilise la critique fanonienne du racisme comme moyen d’affirmer l’identité noire et de défendre l’égalité raciale. Le troisième groupe, nommé « Négritude », dans la lignée des canons hispaniques, mobilise la pensée de Frantz Fanon pour identifier des auteurs brésiliens qui seraient décoloniaux et, surtout, pour une critique et une rupture avec les perspectives moderno-coloniales dans la production des savoirs. Le quatrième groupe, nommé « Marxisme et existentialisme », reprend la pensée anticoloniale de Frantz Fanon en vue d’une articulation de la lutte antiraciste avec la lutte anticapitaliste ; et le dernier groupe mobilise la critique fanonienne de l’identité pour opposer les revendications du mouvement noir à des politiques d’action positive. Le titre d’Ethos national donné à ce groupe renvoie au mythe de la démocratie raciale, souvent mobilisé par les classes dirigeantes brésiliennes comme stratégie de déni verbal des effets du racisme. Des études dans le domaine du Cinéma Novo, de la Blanchitude et de la psychologie ont également été identifiées (Faustino 2022).

Tout au long de cette étude, il a également été possible de cartographier un ensemble d’œuvres qui ne constituent pas un bloc théorique, idéologique ou épistémique à proprement parler, mais qui peuvent néanmoins être regroupées par les thèmes à travers lesquels elles mobilisent la pensée de Frantz Fanon. Parmi ceux-ci, se trouvent l’influence de Fanon sur : a) l’ISEB et le Cinema Novo ; b) les Études sur la blanchitude ; c) la Santé mentale, la psychologie et la psychanalyse ; d) le Féminisme noir et décolonial.

Bien qu’il n’y ait pas de place ici pour présenter les caractéristiques de chacun de ces champs, en relation avec les modes de lecture de Fanon, on peut se contenter de constater que Fanon est de plus en plus lu au Brésil. Le récent intérêt éditorial brésilien pour Fanon et certains de ses commentateurs est remarquable :

- Os condenados da terra (Civilização brasileira, 1968)

- Pele negra, máscaras brancas (Fator, 1983)

- Os condenados da terra (UFJF, 2005/2010)

- Pele negra, máscaras brancas (EDUFBA, 2008)

- O olho se afoga / mãos paralelas – teatro filosófico (Segundo Selo, 2020)

- Alienação e liberdade: escritos psiquiátricos (Ubu, 2020)

- Pele negra, máscaras brancas (Ubu, 2020)

- Por uma revolução africana (Zahar, 2021)

- Escritos Políticos (Boitempo, 2021)

- Os Condenados da terra (Zahar Prelo)

Une croissance vertigineuse des traductions et des publications pourra être observée dans les années à venir. De plus, le scénario n’est pas différent lorsque l’on observe les publications brésiliennes sur Fanon (Faustino 2022).

Quelques possibles conclusions #

La catégorie sociogénique, présente dans la pensée de Frantz Fanon, renvoie à une approche du colonialisme, du racisme et de la racialisation qui comprend les dimensions économiques de l’existence sans se limiter aux aspects subjectifs de l’aliénation coloniale (Faustino 2022). Cela signifie, d’une part, la possibilité de problématiser les représentations racialisées des Noirs et de l’humanité dans son ensemble et, d’autre part, le pari sur l’agence politique comme moyen d’affronter le colonialisme et de produire de nouvelles significations de soi et de l’Autre. Cette approche plus large n’est cependant pas toujours prise en compte par les différents fanonismes. La tendance est que chaque branche théorique découpe dans sa pensée les éléments qui légitiment leurs propres projets théoriques, sans les articuler à d’autres aspects proposés par l’auteur. La conséquence de ce type de procédure est la présentation fréquente de Fanons discordants voire inconciliables. Ces écarts s’expliquent, d’une part, par l’inévitable partialité du sujet connaissant, comme nous l’a déjà avancé Kobena Mercer (1995), mais aussi dans les contextes sociaux, politiques et théoriques dans lesquels Fanon est reçu, par le constat qui renforce l’importance de l’établissement d’une cartographie qui positionne épistémiquement chaque locus de la réception de Fanon.

Le rôle international de Fanon en tant que représentant du tiers-mondisme et du panafricanisme a abouti, dans les décennies qui ont suivi sa mort, à une approche théorique qui l’a rapproché du marxisme et de l’idée de praxis révolutionnaire. Cependant, ce cadrage a détourné l’attention de l’auteur des conséquences psychiques du colonialisme. Ce dernier point n’a gagné en notoriété qu’à partir des années 1980, avec l’émergence des études culturelles et postcoloniales anglophones, puis s’est étendu à d’autres parties du monde. Parallèlement, la reprise postcoloniale de Fanon a été remise en question à partir des années 1990, par d’autres tendances qui réfutent totalement ou partiellement ses hypothèses. Ce débat se répercute sur le moment présent, médiatisé par différents courants désignés par Rabaka (2011a) comme des forms of fanonism. Mais c’est chez Gordon (2015) que le champ acquiert une délimitation plus conceptuelle. Pour lui, le moment actuel des études sur Fanon est à un stade où l’utilisation pragmatique de sa pensée est remplacée par une nouvelle phase caractérisée par la « réalisation autoréflexive des études de Fanon sur lui-même » (Ibidem, 3). En d’autres termes, les Fanon Studies seraient consolidées au moment précis où le champ se pense comme tel, voire entame une réflexion critique sur sa propre trajectoire.

Là encore, on a pu percevoir que l’utilisation pragmatique de sa pensée en Amérique latine a eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle sous l’influence du tiers-mondisme. Cette perspective se retrouve aussi bien chez des auteurs liés à la gauche que chez des auteurs davantage liés au mouvement noir. La polarité colonisateur/colonisé y est constamment reprise pour penser la contradiction entre la nation (brésilienne) et l’impérialisme, et pour penser les conflits raciaux entre blancs et noirs. Dans la littérature plus récente, l’utilisation pragmatique de Fanon est plus diversifiée, incluant certains éléments présents dans la littérature anglophone. Il est intéressant, à cette époque, de voir que, outre les différentes tendances théoriques, il a été possible d’identifier certains domaines d’études dans lesquels Fanon est constamment sollicité, parmi lesquels des études sur la psychologie et la psychanalyse, la masculinité noire et la blancheur. Compte tenu de ce long cheminement, on peut dire que la configuration de ces divers fanonismes est liée au développement même des sciences sociales au Brésil.

La réception contemporaine de Fanon en est un bel exemple. L’existence de politiques publiques favorisant l’inclusion des Noirs dans les universités, initiées en 2005 au Brésil, s’est traduite, 15 ans plus tard, par une quête croissante de pensée antiraciste en général, et d’auteurs noirs en particulier. Dans ce contexte, le nom de Frantz Fanon s’est imposé. Il est cependant vrai que cette réception reste limitée aux apports de Fanon à une critique épistémique (Renault 2018). En ce sens, je suis d’accord avec Cahen lorsqu’il prévoit que le passage d’une critique politique (praxis anticoloniale) à une critique épistémique (pensée postcoloniale) s’est traduit par un certain déclassement théorique marqué par la centralité de la colonialité des savoirs au détriment de la colonialité de l’être et du pouvoir (Cahen 2019), surmontée non seulement par la rupture épistémique, mais, surtout, par une restructuration du monde (Fanon 2021).

Dans tous les cas, la querelle autour de Frantz Fanon demeure importante en ce qu’elle révèle d’abord la diversité des positions, des perspectives théoriques et des présupposés épistémologiques qui existent au sein de l’antiracisme. C’est un domaine divers, complexe, en mouvement constant, composé de tensions, de réélaborations et de négociations, avec des implications dans les lectures de certains auteurs et, surtout, dans les tactiques et dans les stratégies politiques adoptées par chaque tendance.

En second lieu, et de manière tout aussi importante, nous observons, dans ce débat, la discussion sur les grands thèmes des sciences sociales contemporaines, tels que la raison, l’identité, la différence, le sujet, l’universel, la politique, la culture et la subjectivité. La grande question est de savoir si celle-ci prendra plus de place dans les lieux éminents des sciences sociales et humaines latino-américaines – encore assez immergées dans l’eurocentrisme et dans l’invisibilité des auteurs noirs et indigènes – pour que les perspectives antiracistes traitent non seulement de leur expérience singulière, mais surtout que leur expérience puisse aussi guider les débats sur les questions dites universelles.

Références #

Alessandrini, Anthony. 1997. « Fanon and the Post-Colonial Future ». Jouvert n° 1, 2 (online), 1997. https://legacy.chass.ncsu.edu/jouvert/v1i2/ALESS.HTM

____________. 1999. « Introduction: Fanon studies, cultural studies, cultural politics ». In Frantz Fanon: Critical Perspectives. Londres et New York : Routledge.

Balandier, Georges. 1951. « La situation coloniale : approche théorique ». Cahiers internationaux de sociologie 11 : 44-79.

Bhabha, Hommi. 2004. « Foreword: ‘Framing Fano’ ». In The wretched of the earth / Frantz Fanon. New York : Grove Press.

Bulhan, Hussein Abdilahi. 1985. Frantz Fanon and the psychology of oppression. New York : Plenum Press.

Cahen, Michel et Braga, Rui (éd.). 2018. *Para além do pós(-)colonial. *São Paulo : Alameda Editorial.

__________. « O que pode ser e o que não pode ser a colonialidade: para uma aproximação “pós-poscolonial” da subalternidade ». In: Cahen, Michel et Braga, Rui (éd.). 2018. *Para além do pós(-)colonial. *São Paulo : Alameda Editorial.

Fanon. Franz. 1951. « L’Expérience vécue du noir ». Esprit, n° 179/5, mai : 657-679.

__________. 1952. « Le Syndrome nord-africain ». Esprit, n° 187/2, février : 237-248.

__________. 1955. « Antillais et Africains ». Esprit, n° 223 : 261-269.

__________. 1956. « Racisme et culture ». Présence Africaine, 2e série, n° VIII/IX/X, juin/novembre :122-131.

__________. 1959. « Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération ». Présence Africaine, n° XXIV/XXV : 82-89.

__________. 1959. « La Minorité européenne d’Algérie en l’An V de la Révolution . Les Temps Modernes, n° 159/160 : 1841-1867.

__________. 1961. « De la violence ». Les Temps Modernes, n° 181 : 1453-1493.

__________. 1980. Em defesa da revolução africana.Lisbonne : Livraria Sá da Costa.

__________. 1959. L’An V de la révolution algérienne. Paris : François Maspero.

__________. 1986. Black skin, White mask, Londres : Pluto Press.

__________. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Salvador : DUFBA.

Faustino, Deivison. 2018. Frantz Fanon: um revolucionário, particularmente negro. São Paulo : Ciclo Contínuo .

__________. 2020. « Revisitando a recepção de Frantz Fanon: o ativismo negro brasileiro e os diálogos transnacionais em torno da negritude ». Lua Nova Revista de Cultura e Política, n° 109 : 303-331. https://doi.org/10.1590/0102-303331/109.

__________. 2022. Frantz Fanon e as encruzilhadas: teoria, política e subjetividade. São Paulo : Uso.

Gates, Júnior et Louis, Henry. 1991. « Critical Fanonism ». Critical Inquiry, vol. 17, n° 3 : 457-470.

Guimarães, Antonio Sérgio. 2008. « A recepção de Fanon no Brasil e a identidade negra ». Novos estudos CEBRAP, n° 81 : 99-114. https://doi.org/10.1590/S0101-33002008000200009.

Gomes, Janaina Damaceno. 2013. « Os Segredos de Virgínia : Estudo de Atitudes Raciais em São Paulo (1945-1955) ». Thèse de doctorat, Universidade de São Paulo.

Gordon, Lewis, Sharpley-Whiting, Denean et White, Renée (éd.). 1996. Fanon: A Critical Reader. Cambridge, MA : Blackwell.

__________. 1995. Fanon and the Crisis of European Man: An Essay on Philosophy and the Human Sciences. New York : Routledge.

__________. 2015. What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. Fordham University Press Publication.

Hall, Stuart. 1996. « The After-life of Frantz Fanon: Why Fanon? Why Now? Why Black Skin, White Masks? ». In The Fact of Blackness: Frantz Fanon and Visual Representation, Read, Alan (éd.), 16-17*.* Londres : Institute of Contemporary Arts and International Visual Arts.

Lazarus, Neil. 1999a. Nationalism and Cultural Practice in the Postcolonial World. Cambridge : MA.

__________. 1996b. « Disavowing Decolonization: Fanon, Nationalism, and the Question of Representation in Postcolonial Theory ». In Frantz Fanon: Critical Perspectives, Alessandrini, Anthony (éd.), 69-98*.* New York : Routledge.

__________. 2011. The Postcolonial Unconscious. Cambridge University Press.

Macey, David. 2001. Frantz Fanon: A Life. Londres : Granta Books.

Mbembe, Achille. A quarta idade de Fanon. [prefacio] Frantz Fanon. Œuvres. Paris : La Découverte. 2011. Version portugaise disponible sur : https://www.insurgencia.org/blog/achile-mbembe-a-quarta-idade-de-frantz-fanon

Mbembe. Achille. 2012. « A universalidade de Frantz Fanon ». In Centro de Estudos Comparatistas, 1-10.

Mercer, Kobena. 1995. « Busy in the Ruins of Wretched Phantasia ». In Mirage: Enigmas of Race, Difference and Desire, 50-86. (ICA/inIVA, Londres 1995).

Oto, Alejandro. « Usos de Fanon. Um recorrido por tres lecturas argentinas ». Anuario de Filosofía Argentina y americana, vol. 30 n° 1 : 35-60.

Ortiz, Renato. 2012. Cultura brasileira & identidade nacional. São Paulo : Brasiliense.

Rabaka, Reiland. 2011a. Forms of Fanonism: Frantz Fanon’s Critical Theory and the Dialectic Decolonization. Lanham, MD : Rowman & Littlefield.

__________. 2011b. « Revolutionary Fanonism: On Frantz Fanon’s Modification of Marxism and Decolonization of Democratic Socialism ». Socialism and Democracy, vol. 25, n° 1 : 126-145.

Renault, Matthieu. 2021. « Frantz Fanon e a descolonização dos saberes », in Para além do pós(-)colonial, Cahen, Michel et Braga, Ruy (éd.), 93-110. São Paulo, Alameda.

Rosa, Cristina. 2012. « Playing, Fighting, and Dancing: Unpacking the Significance of Ginga within the Practice of Capoeira Angola". TDR/The Drama Review, vol. 56, n° 3 (T215) : 141-166.

Sekyi-Out, Ato. 1996. Fanon’s Dialectic of Experience. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Serequeberhan, Tsenay. 1994. The Hermeneutics of African Philosophy: Horizon and Discourse. New York : Routledge.

Said, Edward. 1978. Orientalism. New York : Pantheon Books.

Silva, Mário. 2013a. A descoberta do insólito: literatura negra e literatura periférica no Brasil (1960-2000). Rio de Janeiro : Aeroplano.

__________.2013b. « Frantz Fanon e o ativismo político-cultural negro no Brasil: 1960/1980 ». In Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 26, n° 52, 369-390.

-

Nous considérons comme de la « littérature internationale » les diverses études sur Fanon écrites en anglais et en espagnol au cours des 50 dernières années. Bien que Frantz Fanon soit un auteur plus compréhensible lorsque l’on prend en compte son rapport au marxisme, à la psychanalyse et à la négritude française, la littérature antiraciste francophone contemporaine et, surtout, les études francophones sur Fanon, n’ont pas été incluses dans cette analyse, étant donnée leur faible répercussion au Brésil. Une exception notable est la pensée d’Achille Mbembe, qui parvient au Brésil traduit depuis la langue anglaise et associé aux études postcoloniales britanniques. ↩︎

-

Parmi les critiques adressées à la proposition décoloniale, se distingue le soi-disant «latino-centrisme», c’est-à-dire l’invisibilité d’autres subalternités géopolitiques (dont celle de l’Asie portugaise) dans la centralité attribuée par le groupe à l’Amérique latine et à ce qui est qualifié de « réductioniste », dans l’élection de la race comme principale matrice structurante du capitalisme (Cahen, 2018). ↩︎

-

L’hypothèse selon laquelle Guerreiro Ramos a rencontré (Guimarães 2008) ou a été influencé (Filgueiras 2012) par Fanon doit encore être étudiée. Ce que l’on sait, c’est qu’il ne fait référence à l’auteur martiniquais dans aucun de ses textes. Comme l’affirme Guimarães (2008, 103) : « Dans A redução sociológica, en 1958, Guerreiro cite explicitement Aimé Césaire (1955. Discours sur le colonialisme, Paris : Présence Africaine), Cheik Anta Diop (1954. Nations nègres et culture. Paris : Présence Africaine) et Sartre (1956. « Le colonialisme est un système ». Les Temps Modernes, n° 126) en français, mais ne fait pas référence à Fanon. Dans la deuxième édition, à partir de 1965, Guerreiro ajoute à ces lectures Balandier (1955. Sociologie actuelle de l’Afrique noire. Dynamique des changements sociaux en Afrique centrale. Paris : PUF) et poursuit sans faire référence à Fanon ». ↩︎

-

La transcription de la conférence a été jointe et publiée dans le cadre du livre traduit en portugais Os condenados da terra aux pages 177-86 de l’édition 1979 de Civilização Brasileira et aux pages 246-59 de l’édition 2010 de Editora UFJF. ↩︎